活人被云祭奠6年访问超4万次 网络祭祀乱象引关注

- 热点资讯

- 2025-04-06 18:23:37

- 19

近年来,网络祭扫活动兴起,无纸祭扫形式成为清明节新气象。网络祭扫是将传统的祭扫仪式搬到线上,人们可以通过专门的网站、APP、小程序、公众号或社交平台创建虚拟纪念馆或墓地,为逝者送上电子蜡烛、鲜花等祭品。这种祭扫方式打破了时空限制,可以随时随地表达思念之情。然而,网络祭扫也存在虚拟祭品价格虚高、设置“香火排行榜”揽财等问题,甚至有人恶意给活人建网墓。

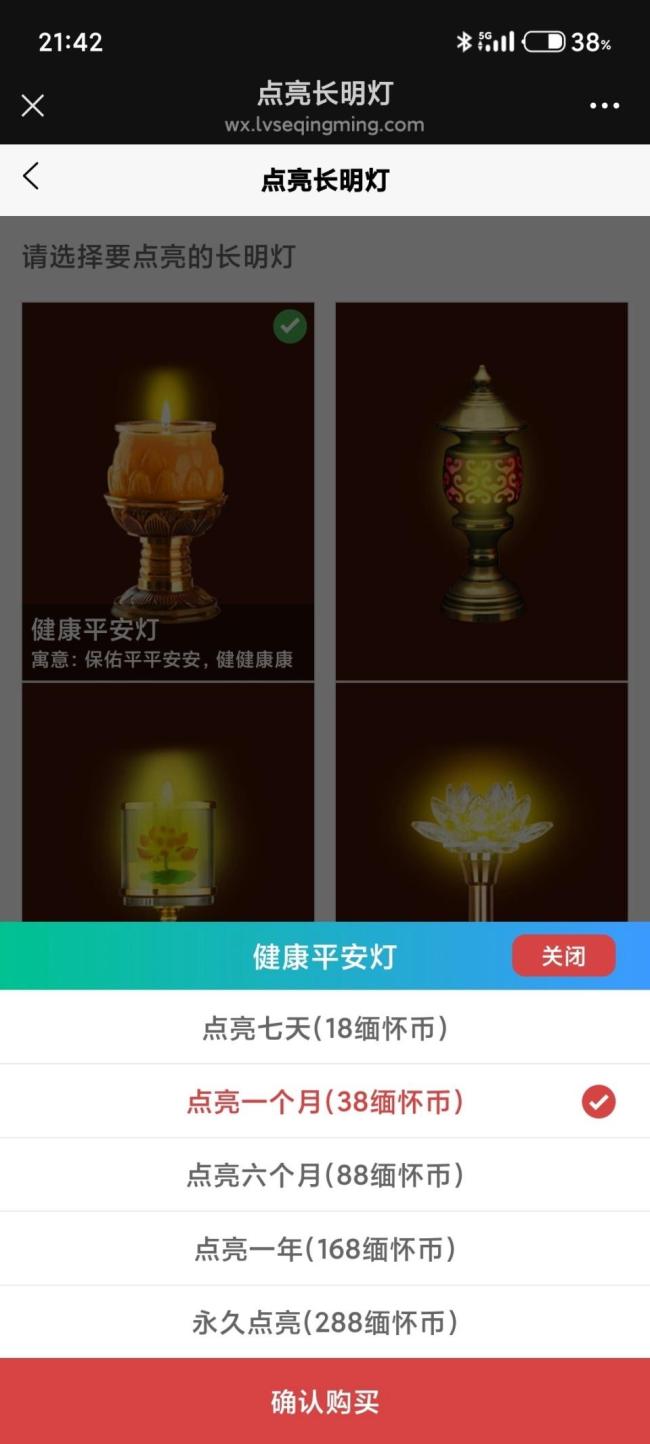

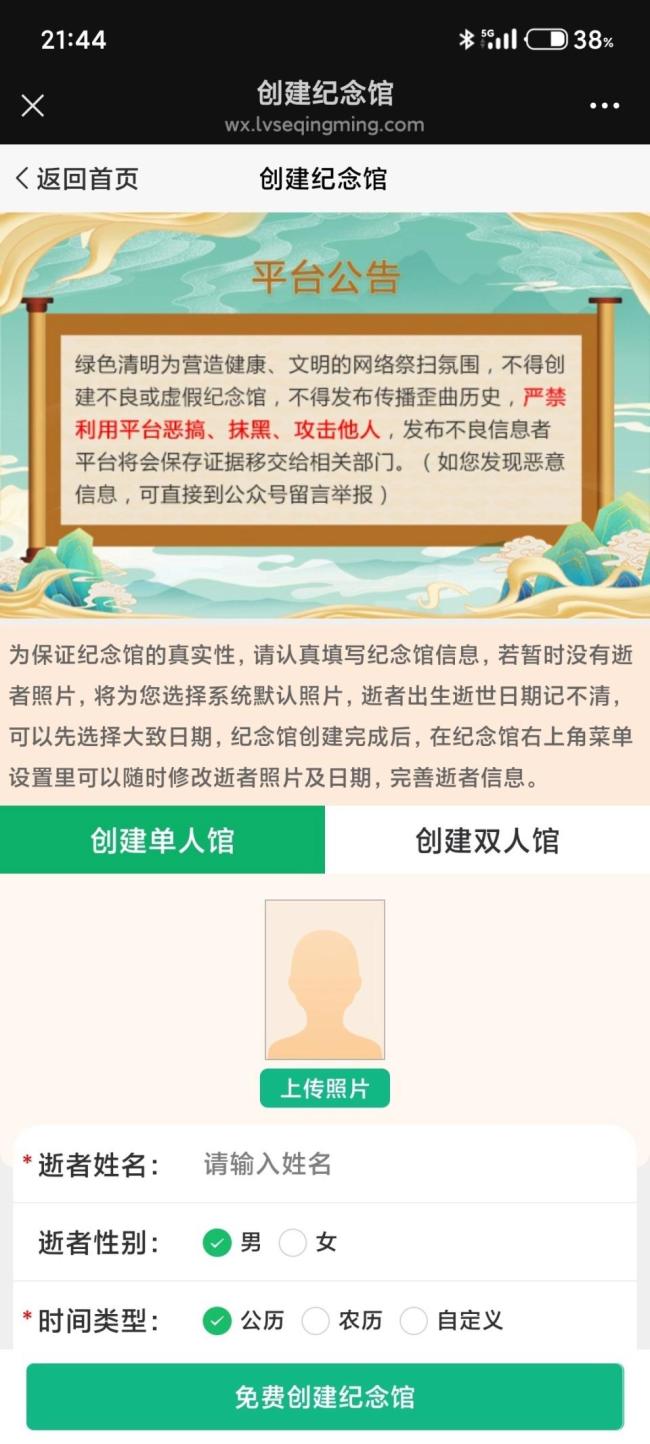

记者在网上搜索关键词“网络祭祀”,发现多个科技公司或信息技术公司提供的网络祭祀平台,通过扫码或搜索其公众号即可“免费创建纪念馆”。只需输入逝者的姓名、性别、出生日期、死亡日期等信息,即可创建虚拟纪念馆。一家名为“彼岸思念”的网络纪念馆工作人员表示,他们不会审核纪念馆的创建信息,但购买电子祭祀用品需要收费。创建一个“尊贵馆”需要2999个云币,长明灯999个云币,瓜果贡品7天需要9个云币,酒席7天需要50个云币。费用主要由网络平台运营公司收取。

另一个名为“云寄念”的平台设置了8个充值套餐,其中套餐8为充值1000元可获1368个缅怀币。点亮7天健康平安灯需要18个缅怀币,点亮一年则需要168个缅怀币。在多个网络祭扫平台上,注册流程并不复杂,在创建祭奠内容时,不需要经过审核。此前,福建省厦门市思明区人民法院曾发布一起案件:某平台未审核逝者信息真实性,导致一名在世女孩被创建祭奠纪念馆,其照片、个人信息被公开传播长达六年,累计访问量超4.3万次。

福建省厦门市思明区人民法院民事审判一庭员额法官孟晓媚介绍,这是一起涉及人格权纠纷的诉讼。法院审理认为,根据《中华人民共和国民法典》相关规定,网络祭祀服务提供者应承担侵权责任。网络祭奠平台应严格审核被纪念人的相关信息,包括设立纪念馆的设立人和被纪念人的身份关系以及被纪念人的死亡信息等。由于被告平台没有严格履行审核责任,且没有要求注册用户实名认证,导致原告人格权益被侵害后,无法查明具体实施侵害的网络用户是谁。

中国政法大学刑事司法学院教授、网络法学研究所所长李怀胜表示,网络祭祀活人的行为主要侵害的是当事人的肖像权、姓名权等人格权,也违背了社会公序良俗。根据《中华人民共和国民法典》第八条的规定,民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗。这种将活人当成去世的人进行祭扫的行为明显违背社会公序良俗。

法院最终判定网络祭祀平台侵权,赔偿精神损害抚慰金2万元。近年来,网络祭祀平台多次被曝出设置“香火排行榜”、诱导祭扫者充值打榜等问题。民政部组织起草的《网络祭祀要求》民政行业标准正在征求公众意见,规定网络祭祀服务应取得合法资质;平台与用户签订线上协议后,方能提供网络祭祀服务;用户不提供真实身份信息的,不得为其提供相关服务。即将发布的网络祭祀新规将引领行业走向规范。

孟晓媚建议,网络祭祀平台必须严格审核用户的注册信息。如果收到权利人主张有用户利用平台实施侵权行为要求采取措施,应及时采取删除网页、断开链接等方式,防止侵权事态扩大。权利人应收集证据,果断采取措施维护合法权益。

有话要说...